Статья из альманаха «Управление производством».

Автор: Вадим Ларионов, секретарь управляющего комитета по стратегии и эффективности, начальник отдела оптимизации и повышения эффективности ПАО «МОЭК» (на фото).

Соавторы: начальник отдела оптимизации и повышения эффективности, Алексей Агапов, начальник управления стратегии ПАО «МОЭК», Тимур Матухнов, заместитель начальника управления стратегии ПАО «МОЭК».

Система кайдзен кажется простым, эффективным и безусловно привлекательным инструментом повышения эффективности. И неудивительно: компания устраняет потери, работники получают финансовые бонусы и признание заслуг. Что может пойти не так? Но процесс развития кайдзен-культуры состоит из этапов и кризисов, аналогично модели Ларри Грейнера. Что делать, когда все «низко висящие плоды» собраны, а остальные Идеи требуют серьезной проработки без гарантированного результата? Как привлечь малоинициативных сотрудников? А если вы просто перестали видеть новые возможности для улучшений и кажется, что все проблемы уже решены? Цель настоящей статьи – поделиться семилетним опытом ПАО «МОЭК» в теме оценки качества и эффективности Идей. Одна из задач – поднять проблематику оценки качества Идей: кто и как это делает. Поговорим о том, с какими вызовами мы сталкивались и какие именно решения у нас сработали.

Кроме портала, мы предлагаем вам и альманах «Управление производством». Все самое интересное и уникальное мы публикуем именно в нем. 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов ждут вас в полном комплекте номеров. Оформляйте подписку и получайте самое лучшее!

В МОЭК работают тысячи и тысячи человек. И у каждого свой уникальный взгляд на мир и свой опыт, которые выходят далеко за пределы функций, которые предписаны работнику компании должностной инструкцией или трудовым договором. И каждый день эти люди видят вокруг себя возможности, как что-то можно сделать лучше, иначе, или вообще перестать делать без потери качества. Но эти Идеи так и остаются нереализованными и забытыми. Это называется «деньги, которые лежат под ногами». Их просто надо поднять. С этой целью в мае 2017 года в компании был организован ящик для Идей, который сначала назвали «Проект Эффективность», потом провели ребрендинг и переименовали в «Программу Эффективность», включив туда все направления деятельности компании, в том числе – инвестиционную.

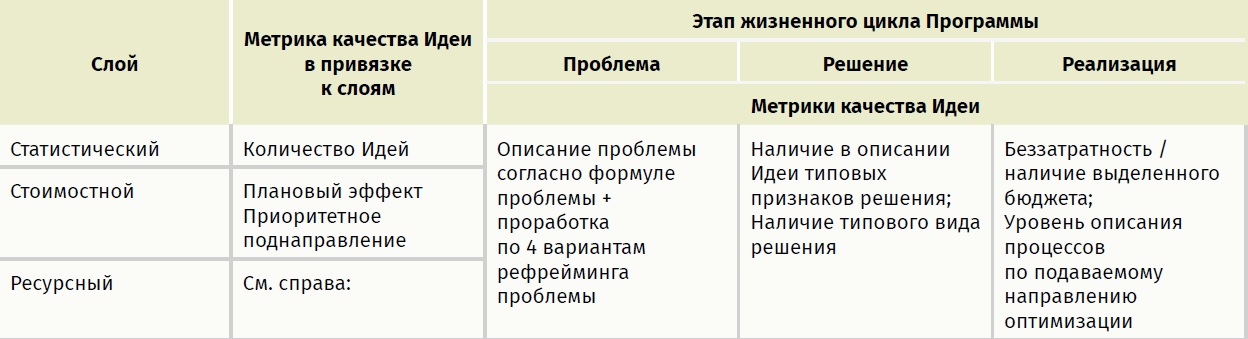

Управление фабрикой Идей в ПАО «МОЭК» мы ведем по трем основным слоям. В каждом из этих слоев мы выделяем свои метрики, ведем статистику, строим гипотезы и проводим различные виды аналитики (всего 70+ видов анализа).

Слои выделяем следующие:

Кратко раскроем суть работы на каждом из слоев. И сразу оговорим, что мы понимаем под качеством Идеи – это определенные гарантии, полученные на как можно более ранних стадиях жизненного цикла Идеи (начиная от ее первоначального замысла), того, что идея принесет заявленные в ней эффекты, а компания их получит.

Основная аксиома статистического (или количественного) слоя: количество рано или поздно перейдет в качество (растет количество Идей – растет и качество, в чем бы оно ни измерялось). Поэтому все усилия на этом слое направлены на увеличение количества Идей.

Поток Идей представляется в виде воронки со своими «stage gates» (последовательными этапами). Все расчеты делаем исходя из показателя «конверсия», то есть учитываем процент идей, перешедших с одного этапа воронки на другой. Исходим из того, что в общем потоке Идей имеется часть качественных Идей. Увеличивая количество Идей на входе мы, по цепочке конверсий, получаем увеличенное количество качественных Идей на выходе. Основная задача управления Идеями на этом слое – обеспечить все большее и большее количество подаваемых Идей.

Чтобы мотивировать работников подавать больше предложений, мы задумались: а почему авторы вообще подают Идеи? Для ответа на этот вопрос было рассмотрено множество различных концепций и теорий. В итоге остановились на Теории поколений.

В компании МОЭК получается следующий расклад по теории поколений:

16% – бэби-бумеры, годы рождения с 1943 по 1962.

53% – поколение Х (икс), годы рождения с 1963 по 1983.

27% – поколение Y (игрек), годы рождения с 1984 по 1999

4% – поколение Z (зет, или зумеры), с 2000 года рождения.

Что касается системы мотивации, то она следующая:

Плакат для вовлечения в Программу Эффективность представителей руководства

Шаг 1. Поскольку преобладающее поколение в нашей компании – это поколение Х (53%, то есть, фактически, каждый второй), мы свою систему мотивации при запуске Проекта Эффективность стали настраивать именно на поколение Х. Для них мы ввели очень большую премию именно за реализацию идеи (как процент от годового подтвержденного эффекта после реализации). Периодически мы эту гипотезу проверяем. И действительно, когда в компании идут большие выплаты за реализацию, наблюдается что-то вроде эффекта сарафанного радио. То есть люди свою радость не скрывают, они всем рассказывают, что действительно платят большие премии. И тогда в компании фиксируется кратный всплеск в подаче идей. Такие циклы повторяются уже несколько лет. Поэтому эту систему мотивации для поколения Х мы оставляем, она работает.

Шаг 2. Второе поколение, на которое мы обратили внимание и для которого стали создавать систему мотивации, стало поколение бэби-бумеров, несмотря на то, что их в нашей компании всего 16%, а поколения Y – 27%. Мы исходили из того, что представители поколения бэби-бумеров занимают большинство руководящих позиций, и опирались на гипотезу, что если мы вовлечем в работу по подаче Идей руководителей, то сотрудники их команд тоже вовлекутся в эту деятельность. Поэтому мы переключились на бэби-бумеров.

Для них важны такие понятия, как долг и норма, и у них есть слово «надо». Для таких представителей нашей компании мы издали приказ о норме подачи Идей: 4 Идеи в год – по 1 Идее в квартал. В результате эти люди могли для себя понять, что вот, подавая 1 Идею в квартал, они делают нужное дело. Изначально договорились, что за этот приказ мы никаких санкций и наказаний не предусматриваем, и все об этом знают. Но даже зная это, бэби-бумеры, все равно подают Идеи, потому что для них это важно.

Шаг 3. Далее мы переключились на мотивацию поколения Y. Для этого поколения важны эмоции, рейтинги, соревнования с быстрой обратной связью. Начали мы с проверки гипотезы: организовали конкурс и ввели повышенную мотивацию за подачу Идей по выделенным (приоритетным) направлениям оптимизации. Уровень подачи (именно по приоритетным направлениям) сильно вырос, и общий итог подачи достиг рекордной на тот момент отметки. Затем, для подтверждения гипотезы, мы на два года убрали эти условия. Подача снизилась до прежнего уровня. С 2024 года мы снова вернули эту повышенную мотивацию, и люди заново включились в генерирование Идей – подача кратно возросла.

Шаг 4. И наконец мы начали работу с поколением Z. Для начала расширили существующие способы коммуникации и ввели понятные и привычные зумерам способы: Telegram-канал, QR-коды, мемы (котики, например, очень хорошо вовлекали), креативы в лифтовых холлах и лифтах зданий и т.д.

Дело в том, что встречаясь с представителями подразделений, мы очень удивлялись тому, что кто-то знает о возможности подать Идею, а кто-то первый раз об этом слышит, хотя информационное поле одинаковое. С этим сталкиваются и наши коллеги из HR. Все дело в различном восприятии информации разными поколениями в зависимости от канала коммуникации и способа ее подачи.

Используя мемы с котиками для привлечения внимания, записывая рилсы, общаясь через свой telegram-канал и развешивая в лифтах и холлах плакаты с участием узнаваемых в компании персон и наших амбассадоров, мы обратили на себя внимание зумеров. Отсканировав QR-код, они могут попасть на наш ТГ-Канал «IDeятель» – каждый может зарегистрироваться, посмотреть, что-то для себя почерпнуть, написать вопрос.

В итоге за квартал на портал Идей пришло более 500 новых авторов поколения Z. Наш опыт подтверждает: так как они взаимодействуют немножко по-другому и через другие каналы, коммуникацию с ними нужно строить соответственно.

Мемы с котиками привлекают внимание зумеров

Второй слой в управлении фабрикой Идей – это стоимостной. Основная аксиома этого слоя для нас заключается в том, что наличие эффекта от Идеи окупит все затраты времени на проработку и поиск в огромном потоке Идей именно тех, которые принесут ощутимый экономический эффект, подтверждаемый представителями финансово-экономической службы. Критерием качества Идеи на этом этапе для нас является наличие обоснованного эффекта в Эксельке (автоматически рассчитывает финансовую модель проекта). В идеале также отсутствие затрат. Однако со временем мы столкнулись с двумя проблемами.

Сначала, через год после запуска критерия, фактический, а потом и плановый эффекты пошли на спад, хотя подача Идей держалась ровно.

Мы собрали аналитику и сгруппировали все идеи по направлениям (сбыт, ремонт, запасы и т.д.) и разделили все направления по двум критериям: активность авторов и эффект (выше/ниже среднего). И всем авторам через наши каналы коммуникации рекомендовали направлять свои усилия по направлениям, где эффекты – выше среднего, а активность авторов – ниже среднего. И эффекты стали расти. Показатель качества Идеи мы дополнили метрикой «Количество Идей по приоритетным коридорам», в которые как раз и вошли направления с эффектом выше среднего и активностью ниже среднего.

Но рост эффектов продолжался не так долго, как нам хотелось…

Через 2 года возникла вторая проблема: начался резкий спад эффектов. Более глубокое исследование данной проблемы показало, что людям легче подавать Идеи по знакомому направлению, которое гарантированно дает эффект (и, соответственно, премию). И они перестают подавать Идеи по другим направлениям, потому что они будут проигрывать по показателю отдачи на вложенные усилия. Легче идти проторенной тропой. Дальше ситуация развивается, как с нефтяными скважинами: рано или поздно направление себя исчерпывает, а другие не разработаны. И начинается кризис и идей, и эффектов. Новое направление никто не развивал, людей мы туда не направляли. Прежняя активность вырождается, новая не развивается. Вот с такой проблемой мы столкнулись. Мы назвали ее проблемой исчерпания потенциала.

Чтобы справиться с этой проблемой, в 2021 году нами была организована стратегическая сессия эффективности с участием директоров по направлениям деятельности, управляющего директора и ключевых работников, которые активно проявляли себя в подаче Идей.

В ходе этой стратегической сессии было выработано неожиданное для нас решение. Мы думали, что нам предложат какие-то новые направления для оптимизации. Но все вышло по-другому: из выделенных нами направлений (группировали при первом кризисе эффективности) топ-менеджмент предложил каждое из направлений разбить еще на 3-5 поднаправлений. Объяснили это следующей метафорой: каждое из выделенных нами направлений эффективности (эксплуатация, сбыт, ремонт, инвестиционная деятельность и т.д.) – как река, а в реке, во-первых, разная глубина в разных ее частях (аналог эффекта) и, во-вторых, разная скорость течения (аналог скорости реализации); в центре реки глубоко и скорость высокая, а где-то по краям мелко и застой.

В итоге мы разбили каждое направление на 3-5 поднаправлений и сняли экспертное мнение топ-менеджмента и ключевых работников: какие из направлений продолжат или начнут давать эффект в будущем. Для этих направлений ввели повышенную мотивацию (премию). Ежегодно эти направления пересматриваются сначала на совещании Межфункциональной проектной группы, затем на Управляющем комитете по стратегии и эффективности.

Такой подход сработал. Стали расти и подача, и эффекты.

ТГ-канал IDеятель упрощает коммуникацию в компании

Для описания логики этого слоя необходимо кратко рассказать о концепции, согласно которой мы настраиваем управление самой Программой Эффективность (управление ящиком Идей).

Мы выделили 3 основных этапа: Проблема, Решения, Реализация. Как правило, когда ящик Идей только внедряют в компании, проблемы и решения подают очень активно – люди годами ходили и видели несовершенства системы, но не знали, куда и кому эти Идеи нести. А тут вдруг сказали: давайте мы будем их собирать. И люди, естественно, подают свои предложения.

И тут возникает сложность с реализацией:

Поэтому основная масса усилий на первом этапе уходит именно на этап «Реализация», на информирование участников Программы Эффективность о существующих правилах и регламентах. Основным показателем качества Идей на этом слое является (для нас) беззатратность Идеи, наличие выделенного для реализации бюджета (если Идея требует финансирования) и уровень описания процессов по подаваемому направлению оптимизации.

Когда процесс реализации проработан, основное внимание и усилия сосредотачиваются на этапе «Решение». Все, что лежало на поверхности, уже разобрано. Остались проблемы без решений. Для проработки этого этапа мы обобщили свой опыт с коллегами и организовали специальный курс, который учил людей находить решения.

Обучение дало результат: стал уменьшаться пул отклоненных ранее Идей – авторы занялись их пересмотром. Они вычленяли из них проблемы и подбирали новые решения. Показателем качества Идей на данном этапе являлось для нас указание признаков решений в описании и выбор типового решения. Идеи с такими решениями проходили согласование быстрее и получали максимальный процент положительных голосов при переводе в реализацию.

Следующим проблемным этапом после того, как люди научились подбирать решения, стал этап поиска и формулирования проблемы. Поступили аналогично – был разработан авторский курс с обобщением более чем 20-ти летнего опыта: на курсе дается рабочее определение проблемы, формулы составляющих проблемы и 4 способа рефрейминга проблемы. Описание проблемы по этим формулам тоже вошло в пул метрик, определяющих качество Идеи на этапе ее зарождения. В итоге все курсы объединены в один, дается формула Идеи (три подхода). Работникам остается взять имеющиеся у них разрозненные данные, подставить в формулы (Идеи, Проблемы, Решения) и получить отличную Идею тогда, когда им это нужно. Сейчас компания выходит с этим курсом на рынок и, соответственно, на сайте МОЭК на этот курс могут записаться все желающие.

Привлечение амбассадоров Эффективности способствует популяризации Программы Эффективность

Рано или поздно в каждом направлении оптимизации наступает стадия, когда проблемы сложно найти. Все, что лежали на поверхности, нашли и устранили. Остались трудоемкие для проработки зоны, с неопределенным потенциалом для эффекта. В этом случае мы решили переходить к стадии диагностики. Начали с диагностики активности участников Программы Эффективность. Для этого мы разделили всю активность на два пула: генерирование Идеи и реализация Идей.

Для анализа пула генерирования Идей мы воспользовались двумя критериями:

Для анализа пула реализации Идей мы также воспользовались двумя критериями:

Всю аналитику проводили в разрезе активности структурных подразделений.

В итоге получаются четыре сегмента:

С каждым сегментом работа ведется по-своему.

Для Активных Последователей предусмотрена опция помощи Активистов с мотивацией за со-авторство и со-реализацию. Организовано виртуальное место встречи готовых помогать и нуждающихся в помощи (как в подаче Идеи, так и в ее реализации).

Для Скрытых Последователей активно проводим обучение. Учим их видеть проблемы и подбирать решения, так как у них точно есть потенциал подняться до Активистов (исходя из логики самой матрицы сегментов).

Последний сегмент – Ожидающие. Работу с этим сегментом проводим по следующему алгоритму:

Таблица 1. Метрики для управления качеством Идей

С полной версией этой статьи можно ознакомиться в одном из номеров Альманаха «Управление производством».

В итоге у нас получился следующий пул метрик для управления качеством Идей – см таблицу 1. Напомню, под качеством Идеи мы понимаем определенные гарантии, полученные на как можно более ранних стадиях жизненного цикла Идеи (начиная от ее первоначального замысла), того, что идея принесет заявленные в ней эффекты, а компания их получит. Такой подход помогает нам обеспечить постоянную динамику в подаче Идей, своевременно реагировать на возникающие сложности и позволяет фабрике Идей оставаться ценным инструментом, не превращаясь в формальную забюрократизированную систему.

Фото и изображения предоставлены ПАО «МОЭК»